民進優(yōu)良作風 | 葉圣陶:愛聽課的教育部副部長

2023年是民進“作風建設”主題年。民進中央主席蔡達峰在主題年工作動員會上指出,“以民進創(chuàng)始人為代表的老一輩領導人,開創(chuàng)了民進的優(yōu)良作風。他們投身愛國民主運動,在嚴酷的政治斗爭中、在廣泛的社會活動中、在日常的待人接物中,自覺自律,身體力行,展現(xiàn)了高尚風范,創(chuàng)造了優(yōu)良傳統(tǒng)。”

為繼承和發(fā)揚民進優(yōu)良傳統(tǒng)和老一輩領導人的高尚風范,民進網(wǎng)開設“民進優(yōu)良作風”專欄,講述民進優(yōu)良作風故事,敬請關注。

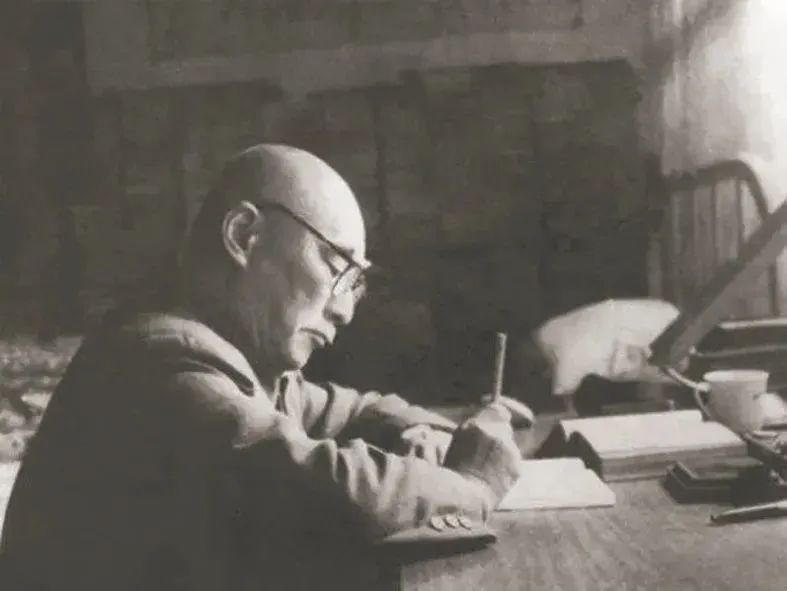

葉圣陶(1894—1988),著名作家、教育家、出版家和社會活動家。曾任民進第六屆中央委員會副主席, 第七屆中央委員會副主席、代主席、主席、名譽主席。

新中國成立后,葉圣陶在擔任教育部副部長期間,經(jīng)常深入課堂,聽一線老師的課。他聽課大多選擇在休養(yǎng)期間,如1957年的“南行”(廣州、杭州),1961年的“西行”(成都、重慶),1965年的“東行”(濟南、青島)。

1957年3月,妻子胡墨林病逝,葉圣陶沉溺在悲痛中,朋友們勸他去外地休養(yǎng)一段時間。在老友王伯祥和秘書史曉風的陪同下,葉圣陶于3月20日“南行”。到了金華,他做得更多的不是休養(yǎng),而是聽課、座談、演講。4月13日,他到金華市一中聽何章憲老師上文學課,下午到金華女中聽吳培之老師講《為了忘卻的紀念》。15日,到金華師范附屬小學聽課,并與當?shù)刂袑W語文教師代表座談。

1961年4月,葉圣陶離京“西行”。25日抵達成都,次日上午“訪龍江路小學,聽袁麗華老師教六年級語文,課文為《詹天佑》”。27日,訪新南門外第七中學,聽蕭曼倩老師的語文課,“蕭之范讀甚佳,能使學生聽而增進了解”。28日,到二十中聽語文課,“一為女教師王鏡蓉教初二《陳涉起義》……余于此唯覺如《陳涉世家》之文殊不宜用于初三……”葉圣陶將這些心得寫入了《旅川日記》。

1965年,葉圣陶“東行”赴山東調查教育情況,在青島市第七中學聽了多堂課并參加座談。

在北京,景山學校、豐盛胡同學校、二龍路學校、北大中文系等都留下了葉圣陶的身影。他不僅聽課,還參與備課,甚至親自給學生講課。1964年2月1日,他為景山學校學生講授《多收了三五斗》課。

擔任教育部副部長十余年,葉圣陶聽了多少節(jié)課已無法統(tǒng)計。1961年12月,他到景山學校聽課,“為時五天”,這五天聽了多少節(jié)課無法考證。新中國成立后,有日記和《年譜》明確記載的聽課達46次之多(如前述“為時5天”聽課,計為5次)。

葉圣陶聽完課后總會與師生交流心得。從史料看,新中國成立后,他組織、參加各種座談會達90多次。

1950年,葉圣陶主持教材編寫工作,曾密集邀請專業(yè)人士、教師座談,討論教材問題,征求各方意見。1958年1月12日至25日,葉圣陶偕周有光赴多地宣傳《漢語拼音方案草案》。他1月20日抵昆明,21日即召集座談會,22日宣講拼音方案,23日又召集座談會,與云南科學院少數(shù)民族語文工作者討論拼音方案與少數(shù)民族的關系。

葉圣陶非常注重一線教師的意見,也經(jīng)常與學生座談。對于“找上門來”的師生,他也歡迎之至。1961年12月4日,葉圣陶接待北京廣播學院兩位青年教師來訪,“謂彼院語文教師五六人將隨時來余處請教,希于彼輩之教學有所助益。余允之,言定大約每兩星期來一次”。1983年,89歲高齡的葉圣陶還熱心接待了來自武漢、北京及常州等地教師來訪。

葉圣陶認為,“多少年來,語文教學的效果不怎么好,很重要的一個原因就在于沒有認真做些研究”,而做研究“首先就得調查”。他認為,“不論聽起來多么好的議論,都得放到實踐中去檢驗,才能判斷這種議論是不是切合實際,確有實效”。葉圣陶深入課堂聽課,就是因為“要了解教師,看看他們實際的工作情況怎么樣”。

1957年4月,葉圣陶在《致人民教育出版社工會全體會員》信中介紹自己聽課、座談的收獲:“在金華和溫州,我們到了幾所中學和小學,都聽了語文課。教學都還可以。普通話的推廣成績,小學比較好。應兩個市中學語文老師的要求,開了兩次座談會。老師們踴躍發(fā)言,把我們看成熟朋友,這是很可感動的。”他還提到教材編寫責任重大,“他們對大綱、課本、參考書都有許多意見,或是不了解用意何在,或是不贊同咱們的看法和說法,或是覺得咱們的工作太粗疏了。但是他們尊重大綱、課本、參考書,意見只在教研組里談談,或是干脆藏在肚里,教學的時候還是按照咱們的。咱們的影響這么廣,咱們的責任這么重,非極端鄭重仔細,考慮周詳,研究透徹,然后定稿,決不能做好咱們的工作”。